古代名刀:淬火千年的传奇密码

在冷兵器时代的烽火硝烟中,总有一些刀剑超越了实用范畴,成为承载历史记忆与文化精神的符号。从汉环首刀的寒光凛冽,到唐横刀的刚柔并济;从日本武士刀的弧形美学,到大马士革钢刀的穆罕默德花纹,这些跨越时空的名刀共同诠释着一个真理:真正能成为传世名刀的兵器,必然是材料科学、工艺聪明与人文精神的完美结晶。

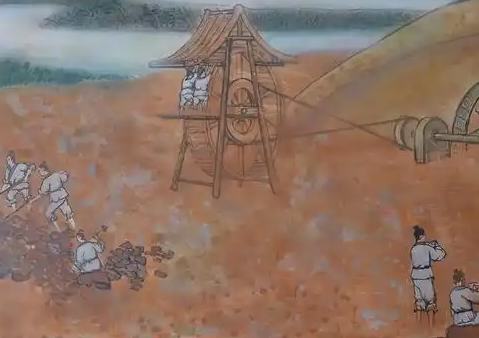

一、材料淬炼:天地精华的凝萃

名刀的诞生始于对金属本质的深刻理解。汉代环首刀采用"百炼钢"工艺,将生铁反复折叠锻打,去除杂质的同时形成致密层叠结构。山东苍山东汉墓出土的"永初六年"环首刀,其刀身铭文"卅冻"(即三十炼)印证了这种工艺的极致追求——经检测,该刀硅酸盐夹杂物层数与铭文数字完全吻合,展现出古人对材料性能的精准把控。

唐刀的锻造更将材料科学推向新高度。其"包钢夹钢"技术以熟铁为外皮包裹高碳钢芯,通过覆土烧刃工艺实现差异化淬火:刃口局部高温急冷形成马氏体组织(硬度HRC 60+),刀脊则保持韧性避免断裂。这种"外柔内刚"的结构,使唐刀既能轻松破甲,又可承受剧烈冲击而不崩口。日本正仓院珍藏的"唐样大刀",历经千年仍保持着锋利的刃口,正是这种工艺的活化石见证。

关羽的青龙偃月刀虽为后世艺术加工,但其"忠义"象征意义已深入人心;日本武士刀的"切先"设计,暗含"断舍离"的禅意哲学;大马士革钢刀的穆罕默德花纹,被赋予"真主之纹"的宗教寓意。这些文化附加值,使兵器超越了实用范畴,成为精神信奉的物化载体。

关羽的青龙偃月刀虽为后世艺术加工,但其"忠义"象征意义已深入人心;日本武士刀的"切先"设计,暗含"断舍离"的禅意哲学;大马士革钢刀的穆罕默德花纹,被赋予"真主之纹"的宗教寓意。这些文化附加值,使兵器超越了实用范畴,成为精神信奉的物化载体。

在工艺传承层面,名刀更扮演着技术火种的角色。日本刀匠至今供奉的"唐大刀",被视为正统刀剑技艺的源头;印度乌兹钢的锻造秘术,通过大马士革钢刀传遍中西亚;明代戚继光融合日本刀法与中式长刀优势创制的"苗刀",其1.5-2厘米的反曲度设计,至今仍是现代军用匕首的参考范本。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

- 上一篇:病关索杨雄:水浒世界中的复杂悲剧人物

- 下一篇:拼命三郎石秀:市井豪杰的热血传奇