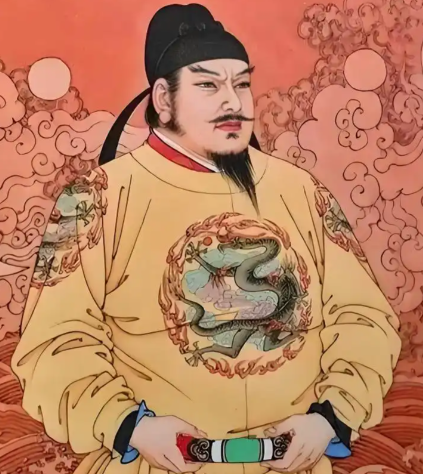

李世民放过侄女却斩尽侄子:权力博弈下的理性抉择

公元626年7月2日,长安城玄武门下,李世民亲手射杀太子李建成,尉迟敬德斩杀齐王李元吉。这场改变唐朝命运的政变后,李世民对两支宗室采取了截然不同的处置方式:李建成、李元吉的十个儿子全部被处决,而他们的女儿们却得以存活。这一看似矛盾的决策背后,是李世民对权力安全的精准计算与政治聪明的集中体现。

一、斩草除根:权力安全的绝对底线

李世民发动玄武门之变的核心诉求是消除威胁。太子府与齐王府在长安城经营多年,仅李建成麾下就有东宫卫率、长林军等武装力量,齐王府亦拥有精锐亲兵。若仅诛杀李建成、李元吉,其子嗣作为潜在的政治符号,极可能成为反对势力集结的旗帜。

历史教训:西汉“七国之乱”中,吴王刘濞以“清君侧”为名起兵,其子刘贤虽早年被汉文帝处死,但刘濞仍能以“为子复仇”凝结人心。李世民深谙此道,若留侄子性命,即便他们年幼,未来仍可能被别有专心者利用,成为反对派制造舆论、发动叛乱的工具。

李承宗早夭,次子李承道在政变时已年近十岁,具备基本认知能力。若存活,其身份天然具有政治号召力。而李元吉五子中,长子李承业、次子李承鸾等亦处于记事年龄,难以保证其成长过程中不被反李世民势力接触。

李承宗早夭,次子李承道在政变时已年近十岁,具备基本认知能力。若存活,其身份天然具有政治号召力。而李元吉五子中,长子李承业、次子李承鸾等亦处于记事年龄,难以保证其成长过程中不被反李世民势力接触。

二、性别差异:女性在权力结构中的天然弱势

李世民对侄女的宽恕,本质是对女性政治影响力的精准评估。在宗法制度下,女性出嫁后即脱离原宗族,其政治身份与夫家绑定。李建成、李元吉的女儿们即便存活,未来也只能通过联姻进入其他家族,难以直接威胁李世民政权。

制度约束:唐代女性无继续权,宗室女封号仅限“县主”(低于郡主、公主),不参与政治权力分配。她们既无法继续父系政治资源,也难以通过婚姻反向控制夫家势力。例如,李建成之女归仁县主后嫁长道令姜研,李元吉之女文安县主嫁河间王李孝恭之孙李玮,均未在史书中留下政治活动记录。

社会现实:唐代女性活动范围严格受限,深闺教育模式使其缺乏政治历练。即便如武则天般强势的女性,亦需通过多年宫廷斗争积累资源。李世民有充分理由相信,这些侄女既无能力也无机会威胁其统治。

三、政治平衡:安抚与威慑的双重策略

李世民对侄女的处置,亦包含深刻的政治考量。保留侄女性命,既可向天下展示“仁德”形象,又能通过控制其婚姻实现政治联姻,巩固统治基础。

形象塑造:诛杀侄子已属“不义”,若再屠戮侄女,将彻底背负“暴君”骂名。李世民通过宽恕女性宗室,部分抵消了政变的血腥色彩,为后续登基争取道德合法性。史载其即位后“抚恤宗室,礼遇旧臣”,此举正是整体策略的一部分。

联姻控制:李世民将侄女纳入宫廷抚养,实际把握其婚姻主导权。例如,李元吉之女杨氏(后称巢剌王妃)被李世民纳入后宫,虽未正式册封,但生下曹王李明,形成特别政治纽带。这种安排既防止侄女外嫁他国或势力,又通过婚姻关系将潜在反对力量转化为支持者。

四、历史回响:权力游戏的永恒逻辑

李世民的决策,本质是权力安全与政治成本的权衡。他深知,在宗法社会下,男性宗室成员的存在本身就是威胁,而女性则因制度限制难以构成实质挑战。这种差异化的处置方式,不仅确保了政权稳固,更成为后世处理类似问题的经典范式。

后续影响:李世民的侄女们大多得以善终,如李建成之女闻喜县主李婉顺,嫁通事舍人刘应道,夫妻二人以诗文传世,未受政治牵连。而李世民的坚决行动,也彻底终结了太子府与齐王府的政治势力,为“贞观之治”的开启扫清障碍。

历史评价:司马光在《资治通鉴》中评价李世民“诛杀太过,一失其仁”,但亦承认其“除恶务尽”的必要性。这种矛盾评价,恰恰印证了李世民决策的复杂性——在权力斗争的残酷逻辑下,理性往往需要超越情感,而历史最终证实,他的选择为唐朝的繁荣奠定了基础。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。